■ はじめに

この冊子は2020年(令和2年)に、以前に作成した「1990年代のトラッド・ジャズ」(2003年)の続編としてまとめたものである。2000年代、2010年代を対象にしている。仲間内に配布し、ODJCの会員の皆様にもご希望の方にプリントした。

1990年代を振り返ってみると、1920年代から30年代の初期のジャズを創造してきた巨人たちが高齢化し、引退もしくは死亡するなかで、彼らを継承する第二世代の中堅ミュージシャンが活躍し、更にその後のジャズ・シーンを担う期待の新人も現れて、新旧のミュージシャンが完全に世代交代した時代と云うことができた。

2000年代は、その第二世代の中堅ミュージシャンが円熟の期に達し、当時の新人も中堅に成長、共に大活躍している時代ということができる。ジャズの歴史に名を残す巨人たちは全くいなくなった。新しいジャズの歴史が始まった時代と云ってもよい。

次のような分類で、もう少し詳しく彼らの活動を辿ってみよう。

■ニューオリンズ・ジャズ・シーン

■ニューヨークのトラッド・ジャズ

■西海岸のジャズ

■2003年はビックス・バイダーベック生誕100年の年

■トリビュート・トウ・ジャンゴ・ラインハルト

■ベテラン・ジャズメンの活動

■トラッド・バンドで歌う女性シンガー

■円熟のスイング・ジャズ

■ジャズは2020年代に突入

付録 2000年代 主なトラッド系ミュージシャン

ジャケットの写真はクリックすると拡大できます

■ ニューオリンズ・ジャズ・シーン

ニューオリンズ・ジャズ・シーンというと、プリザベーション・ホールで演奏する古老たちが頭に浮かぶが、それはもうずっと昔のことになってしまった。時が流れ馴染みのジャズメンは全くいなくなった。2015年11月ニューオリンズへ行ってみた。フレンチ・クォーターは2005年8月のハリケーンの爪痕は感じられない程復興していて、一般観光客が増加、20年前に訪れた時以上の賑わいだった。しかしプリザベーション・ホールへ行ってみると、名も知らないミュージシャンが演奏していて、一抹の寂しさを感じた。それなりのニューオリンズ・ジャズを聴くには、現地在住の専門アドバイスが必要だ。

そんな中で、現在のニューオリンズ・ジャズの第一人者はクラリネットのマイケル・ホワイト(Michael White)ではなかろうか。彼は2011年12月早稲田大学ニューオリンズ・ジャズ・クラブの招聘で来日した。クインテットを率い、大熊講堂でリサイタル、HUB浅草店では東日本大震災復興支援コンサートを開いている。「Dr. Michael White ;Adventures in New Orleans Jazz」(Basin Street BSR0505-2)[写真1]は2011年の録音で、伝統を継承した最新のニューオリンズ・サウンドを楽しむことができる。

そのほかのミュージシャンには、ウェンデル・ブルーニアス(Wendell Brunious, tp)、グレゴリー・スッタフォード(Gregory Stafford, tp)、ルシアン・バーバリン(Lucien Barbarin, tb)、フレデリック・ロンゾ(Frederick Lonzo, tb)、スティーブン・ピストリアス((Steven Pistorius, p)、デトロイト・ブルックス(Detroit Brooks, bj)、ジェラルド・フレンチ(Gerald French, ds)などがおり、彼らの作品があれば注目してよいと思う。

白人ではクラリネットのトーマス・フィッシャー(Thomas Fischer)がお馴染みだ。彼のニューオリンズ・ジャズ・オールスターズは、浅草おかみさん会の招きで毎夏来日、浅草公会堂で演奏している。私が15年11月ニューオリンズを訪れた時には、観光蒸気船「Natchez」号のレストランで演奏していて、大歓迎を受けた。

ニューオリンズの音楽一家、マルサリス家の家長ピアノのエリス・マルサリス(Ellis Marsalis)は、地元で「ニューオリンズの父」と呼ばれた長老で、後輩の指導に当たっていたが、2020年4月コロナウイルスによる合併症で亡くなった。85歳だった。

エリスの息子トランペットのウイントン・マルサリス(Wynton Marsalis)は、最新鋭のモダン・ミュージシャンと認識されているが、意外にもニューオリンズ・ジャズに傾倒していることは特筆に値する。彼のジェリー・ロール・モートンの音楽を再演した「Mr. Jelly Lord」(SME SRCS 2108,1999年録音)はすでに紹介済みだが、その後「Wynton Marsalis & Eric Clapton ;Play the Blues」(Warner Music WPZR30420-1, 2011年録音)[写真2]が出た。これはニューヨークの「Jazz at Lincoln Center」のライブ盤で、CDとDVDの2枚組である。ウイントンが英国ロック・ギターの神様エリック・クラプトンをゲストに招き、ブルース・ギターとニューオリンズ・ジャズを融合させたゴージャスなコンサートになった。クラプトンが「Ice Cream」や「Careless Love」を演奏するとは、全く信じられない。

更にウイントン・マルサリスは2019年、初代ジャズ王と云われるバディ・ボールデンの伝記映画「Bolden」の音楽を担当した。「Bolden ;Music from The Original Soundtrack by Wynton Marsalis」(Blue Engine no number, 2019年製作)[写真3]は、そのサウンドトラック盤である。バディ・ボールデンはレコード吹込みがなく、映画ではどんな演奏が展開されているか興味を引くが、マルサリスはルイ・アームストロング・ホット・ファイブのレコードを頭にアレンジしているように思える曲が何曲か演奏している。日本未公開で詳細は不明だが、一刻も早く見たい映画である。

クラリネットのエヴァン・クリストファー(Evan Christopher)はカリフォルニア州ロングビーチの出身だが、ニューオリンズへ移住して修業、チューレン大学で音楽理論の博士号を取得するほどの秀才で、ジョニー・ドッツ系のクレオール・クラリネットが特徴である。地元に留まらず、インターナショナルな活動をしている。「Evan Christopher ;Delta Bound」(Arbors ARCD19325, 2006録音)[写真4]は、ピアノのディック・ハイマン(Dick Hyman)との共演で、伝統的なコクのあるクラリネットを聴かせてくれる。

写真1 Dr. Michael White ;Adventures in New Orleans Jazz(Basin Street BSR0505-2)

写真2 Wynton Marsalis & Eric Clapton ;Play the Blues(Warner Music WPZR30420-1)

写真3 Bolden ;Music from The Original Soundtrack by Wynton Marsalis(Blue Engine no number)

写真4 Evan Christopher ;Delta Bound」(Arbors ARCD19325)

■ ニューヨークのトラッド・ジャズ

エディ・コンドンとその仲間たちは全くいなくなった。コンドンの後継者にはレッド・バラバン(Red Balaban, g)、エド・ポルサー(Ed Polcer, tp)、トム・サンダース(Tom Saunders, co)らがいる。彼らはコンドンの死後、ニューヨークのミッドタウンにライブ・ハウス「Eddie Condon’s」を開いてトラッド・ジャズの啓蒙活動に努めていたが、そのお店は今は無いようだ。彼らのアルバムも2000年代録音のものは、入手できていない。

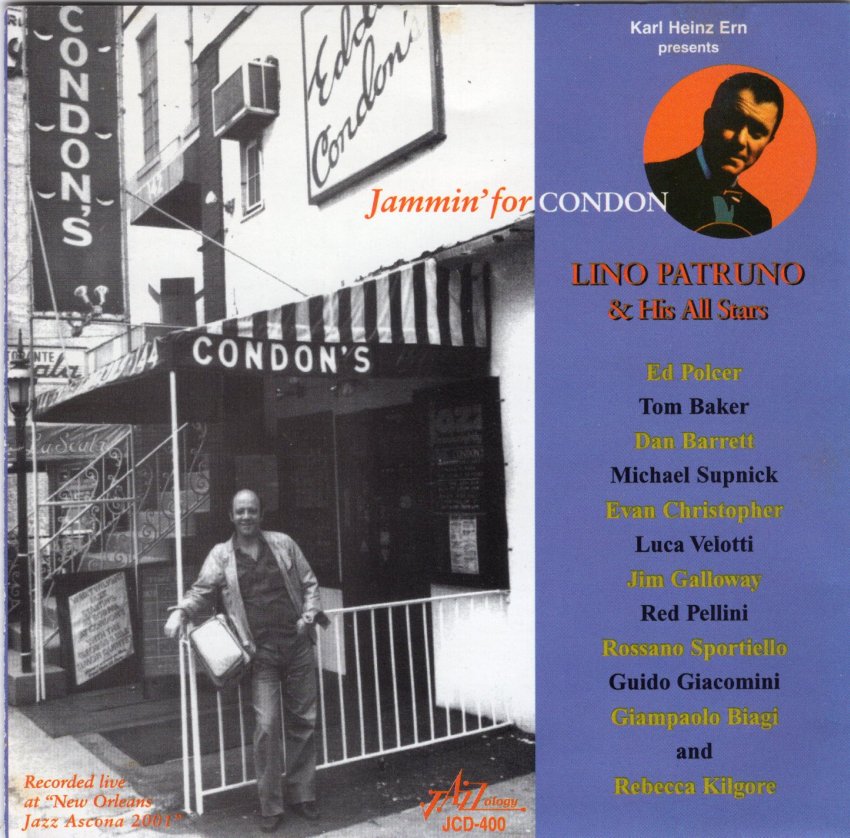

コンドンがらみのアルバムには、「Lino Patruno & His All Stars ;Jammin’ for Condon」(Jazzology JCD-400, 2001年録音)[写真5]がある。リノ・パトルーノ(Lino Patruno)はイタリアのギターリスト兼プロモーターで、イタリアのエディ・コンドンと云われる。これはスイスのジャズ・フェスティバル「New Orleans Jazz Ascona」のライブ盤で、彼は米国のトラッド・ミュージシャンを集め、コンドンのステージを企画、自らリーダーになって演奏している。エド・ポルサーも参加、ステージではコンドン・ジャムが展開されている。

翌年の「New Orleans Jazz Ascona 2002」では、5人のギター奏者が一堂に会した。「Lino Patruno presents “Stringin’ the Blues”a tribute to Eddie Lang」(Jazzolgy JCD-329)[写真6]がそのライブ盤である。5人とはバッキー・ピザレリ(Bucky Pizzarelli)、フランク・ヴィノーラ(Frank Vignola)、ハワード・オールデン(Howard Alden)、アル・ヴィオラ(Al Viola)、マーティ・グロス(Marty Grosz)である。新旧ギターの競演、各人個性豊かなソロ・ナンバー、そして始めと終わりには全員の迫力ある競演と、豪華なステージだ。

もう一枚リノ・パトルーノの「Lino Patruno & The American All Stars ;It had to be you」(Jazzology JCD-369, 2008年録音)[写真7]も良い。これはイタリアの「Rimini Jazz’n Swing Festival」のライブ盤である。ランディ・ラインハート(Randy Reinhart, co)、ダン・バレット(Dan Barrett, tb)、アラン・バッシェ(Allan Vache, cl)がフロントのジャム・セッション、レベッカ・キルゴー(Rebecca Kilgore)もご機嫌な歌を披露している。

ボビー・ゴードン(Bobby Gordon)はピィ・ウィ・ラッセルの香りを彷彿とさせるシカゴ派のクラリネットである。1990年代は「Orphan Newsboys」ほかで大活躍し、日本にも2回は来ていると思う。レコードも沢山出しているが、残念なことに2013年12月に72歳で亡くなった。「Bobby Gordon plays Joe Marsala ;Lower Register」(Arbors ARCD 19352, 2007年録音)[写真8]は晩年の演奏になってしまった。全曲ジョー・マーサラ作曲のオリジナル曲を取り上げ、味のあるクラリネットにセレスタ、ピアノ、ヴァイオリン、トランペット、ギターなどを絡ませて仕上げている。

写真5 Lino Patruno & His All Stars ;Jammin’ for Condon(Jazzology JCD-400)

写真6 Lino Patruno presents “Stringin’ the Blues”(Jazzolgy JCD-329)

写真7 Lino Patruno & The American All Stars ;It had to be you(Jazzology JCD-369)

写真8 Bobby Gordon plays Joe Marsala ;Lower Register(Arbors ARCD 19352)

ウォーレン・バッシェ(Warren Vache)の弟クラリネットのアラン・バッシェは、日本ではあまり知られていないが、アメリカではケン・ペプロウスキー(Ken Peplowski)と肩を並べるプレイヤーとして認められている。先のボビー・ゴードンとは大分違うサウンドで、基本的にはグッドマン・スタイルだと思う。彼もいろいろなバンドに付き合っているが、「Allan Vache and Friends ;Ballads, Burners and Blues」(Arbors ARCD 19288, 2003年録音)[写真9]は、自身名義のアルバムである。クラリネットを中心に、エド・ポルサー(tp)、ダン・バレット(tb)、マーク・シェーン(Mark Shane, p)がフィーチュアされている。

中堅ランディ・ラインハート(Randy Reinhart)は、今最も働き盛りのトロンボーン奏者で、トランペットも持ち替える。1996年夏アイオワ州ダヴェンポートの「ビックス祭り」で、彼の若き生演奏を聴いた。彼のリーダー・アルバム「Randy Reinhart at the Mill Hill Playhouse ;As Long As I Live」(Arbors ARCD19313, 2004年録音)[写真10]は、コルネットを担当、トロンボーンにダン・バレット、クラリネットにケニー・ダヴァーン(Kenny Davern)を擁し、精錬されたディキシーを聴かせてくれる。

ベテラン・ピアニスト、ジョニー・ヴァロー(Johnny Varro)は、ジョン・カービー・サウンドの再現に取り組んでいたが、この「Johnny Varro Swing 7 ;Ring Dem Bells」(Arbors ARCD19362, 2007年録音)[写真11]も、セミ・オーケストラ・サウンドである。全曲ヴァローのアレンジ、メンバーもベテラン揃いでソロも一級品、格調高いスイング・ジャズが楽しめる。

写真9 Allan Vache and Friends ;Ballads, Burners and Blues(Arbors ARCD 19288)

写真10 Randy Reinhart at the Mill Hill Playhouse (Arbors ARCD19313)

写真11 Johnny Varro Swing 7 ;Ring Dem Bells(Arbors ARCD19362)

ヴィンス・ジョルダーノ(Vince Giordano)はベース、チューバ、更にバス・サックスも吹き、歌も唄う。いろいろなバンドのレコーディングに参加する傍ら、1976年自身のオーケストラ「Night Hawks」を結成、今でもニューヨークのナイト・クラブで演奏している。1920年代、30年代有名オーケストラを再現、ノスタルジック・サウンドと古風で上品なステージが魅了で、人気も高い。以前は「Hotel Edison」に出ていたが、現在は「Iquana」で演奏しているようだ。是非聴きに行きたいものである。

ビックス系のトランペットで活躍していたディック・サドハルター(Dick Sudhalter)が、2008年9月に69歳で亡くなった。彼はライターとしても著名で、ペン・ネームはリチャード・M・サドハルター(Richard・M・Sudhalter)である。「Bix ;Man & Legend」(Arlington House 1974)、「Lost Chords ;White Musicians and Their Contribution to Jazz」(Oxford University 1999)が労作である。彼の妹(Carol)さんはテナー・サックスを吹き、1996年夏ニューヨークのあるライブ・レストランのブランチで、聴いたことがある。

レコード・プロデューサーのジョージ・アバキアン(George Avakian)が2017年11月98歳の高齢で亡くなった。コロムビアのSPレコード数枚をセットにし、解説書を付けてアルバムで発売する企画、その後ルイ・アームストロング、ビックス・バイダーベック、ベッシー・スミスなど1920年代の音源をシリーズでLP化、もちろんジャケットの解説はアバキアンである。彼は「ライナーノートの父」とも呼ばれた。彼の企画で世に出たミュージシャンも数多い。ジョン・ハモンドと共にその功績を称えたい。

■ 西海岸のジャズ

カリフォルニアは昔からディキシーランド・ジャズが盛んなところで、ルウ・ワターズ、ボブ・スコビー、ターク・マーフィが活躍し、ファイアー・ハウス・ファイブ・プラス・ツウが人気を得た。当時のメンバーで2000年代初頭も演奏していたトム・シャープスティーン(Tom Sharpsteen,cl)は、2007年1月に亡くなった。日本には何度も来ていたジョージ・プロバート(George Probert,cl,ss)も2015年1月88歳で亡くなっている。それから大阪のニューオリンズ・ラスカルズと親しかったボブ・グリーン(Bob Green,p)も2013年10月91歳で亡くなった。コンラド・ジャニス(Conrad Janis,tb)は今92歳で存命のようだ。

ピアノとクラリネットのブッチー・トンプソン(Butch Thompson)は健在のようだ。外山喜雄とデキシー・セインツのアルバム「ジャズの創始者ジェリー・ロール・モートンの世界」(Nola 1904)に、モートン役で参加している。2000年10月東京での録音である。

ドラムスのハル・スミス(Hal Smith)は「California Swing Cats」を率い、1990年代には沢山のアルバムを出した。2000年代吹込みのものは入手していない。

クリント・ベイカー(Clint Baker)はドラムス、バンジョー、トランペットなど楽器なら何でもこなす。まだ若いので今が働き盛りだ。

ニューヨークにはヴィンス・ジョルダーノのナイト・ホークスというホット・ダンス・バンドがあるが、カリフォルニアにもドン・ニーリィ(Don Neely)のローヤル・ソサエティ・ジャズ・オーケストラ(Royal Society Jazz Orchestra)がある。専属女性歌手カーラ・ノーマン(Carla Normand)がノスタルジックに唄い、雰囲気抜群のオーケストラである。

ほかにも当地にはハッピー・ディキシーを演奏するアマチュア、セミプロ、プロのディキシー・バンドやバンジョー・バンドが数限りなく存在する。ミュージシャンはほとんど白人で、演奏はニューオリンズ・スタイル、土地柄か皆明るいサウンドだ。

西海岸では毎年二つの大きなトラッド・ジャズ・フェスティバルが開催されていた。一つは5月にサクラメントで行われた「Sacrament Dixieland Jazz Jubilee」で、1974年に始まり、後年「Sacramento Music Festival」と名を変え、実に43年間2017年が最後になった。もう一つは9月にロス・アンジェルスで行われていた「Los Angeles Classic Jazz Festival」で、1983年に始まり、後年「Los Angeles Sweet & Hot Music Festival」と名を変えた。いつ迄続いたかは定かでないが、2002年が第19回との記録がある。この二つのイベントには全米からトラッド系の有名バンドやミュージシャンが大集合し、夢のようなステージが展開された。これに参加すると、トラッド・ジャズ界の現況や今後の動向など、生きた情報をまとめて得ることができた。今は無くなってしまい残念だ。

■ 2003年はビックス・バイダーベック生誕100年の年

ビックスの出身地アイオワ州ダヴェンポートでは、毎年夏に町をあげての「ビックス祭り」(Bix Beiderbecke Memorial Jazz Festival)が開催されている。1996年に現地に赴きフェスティバルに参加、大感激、貴重な経験をした。20033年生誕100年の年も盛大に行われ、このお祭りは今も続いている。

生誕100年を記念して発売されたアルバムに、「Celebrating Bix! ;The Bix Centennial All Stars Celebrate His 100th Birthday」(Arbors ARCD19271, 2002年録音)[写真12]がある。このアルバムは15人のベテラン・ミュージシャンにシンガー、コーラスを入れると総勢20人に及ぶ大プロジェクトで、ビックスゆかりの曲を全曲アレンジして演奏している。コルネットにランディ・サンキ(Randy Sandke)、ランディ・ラインハート、ジョン・エリック・ケルソー(Jon-Erik Kellso)らが名を連ね、ゲストにピアノのディック・ハイマンが加わっている。全曲ビックスのレコード・ソロをヒントに構成されていて親しみが持てる。アレンジはクラリネットのダン・レビソン(Dan Levinson)とコルネットのピーター・エクランド(Peter Ecklund)が分担している。

ここでアレンジを担当しているピーター・エクランドには、特別の思いがある。1992年ロスアンジェルス・クラシック・ジャズ・フェスティバルで、彼のステージに初めて接し、「これはビックスの再来か!」と思った程大感激した。帰国後早速彼のレコード蒐集に乗り出し、4年かけてディスコグラフィー「Peter Ecklund Jazz Discography」(1996)を作成した。1996年オーファン・ニュースボーイズ(Orphan Newsboys)で来日(神戸のみ)した時に贈呈したところ、大変喜んでくれ、以降自身のCDが出ると送ってもらう程の間柄になった。ところが2000年代に入り体調を崩し、パーキンソン病という難病で思うようにプレイができず、残念なことに2020年4月74歳で亡くなった。晩年は大変だったと思う。冥福を祈りたい。

リノ・パトルーノ監修ものとして、「Lino Patruno presents A Tribute to Bix Beiderbecke」(Jazzology JCD-343)[写真13]が出た。これはスイス「New Orleans Jazz Ascona 2003」のライブ盤である。30名以上のミュージシャンが参加したフェスティバルで、ビックスに捧げたステージでは、ランディ・サンキ、ランディ・ラインハート、ジョン・エリック・ケルソーに加え、トム・プレッチャー(Tom Pletcher)がフィーチュアーされているのが何よりも嬉しい。

写真12 The Bix Centennial All Stars ;Celebrating Bix!(Arbors ARCD19271)

写真13 Lino Patruno presents A Tribute to Bix Beiderbecke(Jazzology JCD-343)

サンズ・オブ・ビックスのトム・プレッチャーというと、「If Bix Played Gershwin ;Tom Pletcher -Dick Hyman and Their Gang」(Arbors ARCD19283, 2003年録音)[写真14]がある。これはもしガーシュインの曲をビックスが演奏したら、こんな曲になるだろうというユニークなアルバムである。ディック・ハイマンがアレンジ、トム・プレッチャーがコルネットを担当、ガーシュイン曲を、バス・サックスの低音を利かせたビックス・サウンドで聴かせてくれる。プレッチャーとは1992年ロスアンジェルス・クラシック・ジャズ・フェスティバルの会場で、故末廣光夫氏に紹介していただき意気投合、以後個人的な付き合いが続いた時期もあった。その彼も2019年8月83歳で亡くなった。

トム・プレッチャーはビックスそっくりに吹いたが、その後継者にアンディ・シューム(Andy Schumm)が出てきた。「Andy Schumm and His Sink-O-Pators ;Futuristic Rhythms Imagining The Later Bix Beiderbecke」(Rivermont BSW-2244)[写真15]は、2016年録音の演奏である。聴くと本当にビックスそっくりだ。彼はウィスコンシン州ミルウォーキーの生まれで、6歳でピアノ、高校時代にトランペット、大学(University of Illinois)でビンテージ・ジャズに興味を持った。現在はシカゴを居住地に活躍しているようだ。You-Tubeを見ると、容姿もビックスに似ている。今後の活躍が大いに期待できる。

写真14 Tom Pletcher -Dick Hyman and Their Gang ;If Bix Played Gershwin (Arbors ARCD19283)

写真15 Andy Schumm and His Sink-O-Pators ;Futuristic Rhythms(Rivermont BSW-2244)

ここで若いラグタイム・ピアニスト、ブライアン・ライトを紹介したい。彼はバージニア州リンチバーグの出身で、5歳でクラシック・ピアノ、中学の時からラグタイム、ジャズ・ピアノを習ったという。2016年ピッツバーグ大学大学院音楽博士号取得、現在同校で教鞭をとっている。レコード蒐集にも興味を持ち、2004年リバーモント・レコード(Rivermont)会社を創設した。大変マニアックで、10吋78回転でLPの針でかけるLP?レコード(片面に1曲しか入らない)を作った。2010年発売で、2枚組「Bix Beiderbecke’s Modern Piano Suite」(Rivermont 590/91)が出た。彼のピアノ・ソロでビックス作曲の「Candlelight」、「Flashes」、「In the Dark」、「In A Mist」を弾いている。これは東京での録音である。翌11年発売で、「Andy Schumm and His Flatland Gang」(Rivermont 592, 曲はDown In GallionとThe Swing)も出している。もちろんCDアルバムも製作しており、「Breakin’ Notes Played by Bryan Wright featuring Bix Beiderbecke’s Modern Piano Suite」((Rivermont BSW-2212, 2009年録音)[写真16]は、彼のラグタイム・ピアノ・ソロ集で、先のビックスの4曲も含まれている。彼の奥様(江口裕子)も民族音楽を専攻したミュージシャンで、二人で日本にはよく来ているようだ。2017年7月新宿ミノトール2で、「ラグタイム・フェスティバル2017」が開かれ、彼のピアノ・ソロを聴くことができた。家庭的で和やかなイベントだった。

写真16 Bryan Wright ;Breakin’ Notes(Rivermont BSW-2212)

■ トリビュート・トウ・ジャンゴ・ラインハルト

ジャンゴ・ラインハルトには世界中に根強いファンがいる。我が国にも日本ジャンゴ・ラインハルト研究会というマニアックな団体もある。レコード店に行くと、名の知らないギター奏者やヴァイオリン奏者がジプシー・スイング・サウンドで演奏しているアルバムが結構出ており、その中にはヨーロッパのものもあり、頭が追い付かない。

そんな中で、オランダのジプシー・ギターリスト、ストーケロ・ローゼンバーグ(Stochelo Rosenberg)が有名だ。彼はジャンゴの再来といわれている。従弟同士で編成したローゼンバーグ・トリオにオランダの若手ヴァイオリン、ティム・クリップハウス(Tim Kliphuis)を加えて2017年3月に来日した。めぐろパーシモンホールで「ジャンゴとグラッペリへ捧ぐ」と題したコンサートを開催、本格的マヌーシュ・スイングを披露した。その時の来日記念盤が「Rosenberg Trio & Tim Kliphuis ;Tribute to Stephane Grappelli」(Plankton VIVO-420, 2008年発売)[写真17]である。これぞ現代のフランス・ホット・クラブの演奏だ。

2017年12月にフランス映画「永遠のジャンゴ」(Django)が公開された。この映画は、1943年ナチス占領下のパリを舞台に、ジャンゴの知られざる真実・伝説を映画化したもので、ジャンゴにレダ・カテブ(Reda Kateb)という俳優が演じている。音楽はローゼンバーグ・トリオが担当、クラリネットを加えて、お馴染み曲がたくさん楽しめる。演奏も勿論だが、キャラバンで移動しながら生活するジプシーの日常生活の場面には、思わず引き込まれてしまう。

ニューオリンズのエヴァン・クリストファーは2005年のハリケーンで被災、2006年パリに渡り、ひとまず活動の場をヨーロッパに移した。そこで彼はジャンゴのジプシー・スイングとニューオリンズのクレオール・クラリネットを融合したこれまでにないサウンドのプロジェクトを編成した。「ジャンゴ・アラ・クレオール」で、クラリネット、ギター2本、コントラバスの4人編成である。「Evan Christopher ;Django ala Creole」(Meta Company CPMCD-6366, 2008年発売)[写真18]がその作品である。聴くと、ニューオリンズ・クラリネットを中心に、それに生ギターがジャンゴ・スタイルで絡むという構成で、確かに今までにない個性豊かなサウンドである。単なるトリビュートものとは一味違う。

このプロジェクトは日本にもやって来て、2010年9月横浜関内ホール(小ホール)でコンサートがあった。アコースティック・サウンドの暖かな雰囲気でとても良かった。2年後の12年9月にも来日、横浜開港記念会館本牧ジャズ祭に出演している。

写真17 Rosenberg Trio & Tim Kliphuis(Plankton VIVO-420)

写真18 Evan Christopher ;Django ala Creole(Meta Company CPMCD-6366)

■ ベテラン・ジャズメンの活動

ここで2000年代も精力的に活動したベテラン・ミュージシャンを6人選んでみた。ルビー・ブラフ(Ruby Braff)、バディ・デフランコ(Buddy DeFranco)、ボブ・ウィルバー(Bob Wilber)、バッキー・ピザレリ(Bucky Pizzarelli)、マーティ・グロス(Marty Grosz)、ディック・ハイマンである。そのアルバムもなるべく新しい録音のものを選んだ。

ルビー・ブラフは2003年2月76歳で亡くなった。その前年の2002年3月、アボース・レコードのジャズ・パーティでは、車椅子で参加していたという。その7月にヨーロッパへ演奏旅行に出かけた。それがいけなかったのだと思う。「Ruby Braff ;For the Last Time」(Arbors ARCD19368, 2002年録音)[写真19]はスコットランドでのライブ盤で、正にこれが彼のラスト・アルバムとなった。死ぬまでプレイしていたといってよい。このライブにはスコット・ハミルトン(Scott Hamilton)が参加している。

バディ・デフランコはトラッド・ミュージシャンと云えないのかもしれないが、昔ニュー・グレン・ミラー・オーケストラを指揮していたこともあったし、晩年はトラッド系アボース・レコードの仲間に加わっていた。「Buddy DeFranco ;Cookin’ The Books」(Arbors ARCD19298)[写真20]は2003年の録音で、ジョン・ピザレリ(John Pizzarelli, g,vo)やブッチー・マイルス(Butch Miles, ds)が付き合っている。ポピュラーなスタンダード・ナンバーを集め、モダンではなくスイング・ジャズを演奏、親しみが湧くアルバムだ。彼は2014年12月に91歳で亡くなった。

写真19 Ruby Braff ;For the Last Time(Arbors ARCD19368)

写真20 Buddy DeFranco ;Cookin’ The Books(Arbors ARCD19298)

ボブ・ウィルバーはワールド・グレイテスト・ジャズ・バンド、ソプラノ・サミット、ベシェ・レガシー・バンド、サミット・リユニオンなどで大活躍した。日本には1998年10月「Statesmen of Jazz」の一員として来日し、中野サンプラザでコンサート、HUB新浦安店でライブがあった。「Bob Wilber and The Three Amigos」(Arbors ARCD19424)[写真21]は2011年の吹込みで、強力なスイング・リズムに乗って、3人のリード奏者がソロを展開、ヴィブラフォンも加わって素晴らしいサウンドを展開している。彼のその後も注目していたが、2019年8月91歳で亡くなった。なおソプラノ・サミットの相棒ケニー・ダヴァーンは2006年12月に71歳で亡くなっている。

バッキー・ピザレリは活動範囲が広範囲で、沢山のアルバムにリズム・マンとして名を連ねる。人柄から引っ張りダコになるのだろう。もちろん自己名義の作品も多い。2010/11年録音の「Bucky Pizzarelli ;Challis in Wonderland」(Arbors ARCD19435)[写真22]が推薦盤である。全員弦楽器なのがユニーク。チャリスとは、ポール・ホワイトマン楽団の名アレンジャー、ビル・チャリスのことで、ビックスの馴染み曲を取り上げているのも良い。彼は2003年のコンコード・ジャズ・フェスティバルで来日、ハリー・アン・クインテットにスコット・ハミルトンと共にフィーチュアーされた。神田の東京TUCでもライブがあり、目の前で聴いたのが印象に残る。2020年4月コロナウィルスの犠牲になった。94歳だった。

写真21 Bob Wilber and The Three Amigos(Arbors ARCD19424)

写真22 Bucky Pizzarelli ;Challis in Wonderland(Arbors ARCD19435)

マーティ・グロスは存命だ。1930年生まれなので90歳になる。彼は電気ギターは絶対に使わず、年代物のギブソンを愛用、バーナード・アディソン風のシャッフル・リズムを刻み、ヴォーカルも得意とする。彼はいろいろなバンド名を使って沢山アルバムを出しているが、「Marty Grosz & The Hot Winds ;The James P. Johnson Songbook」(Arbors ARCD19427, 2010/11年録音)[写真23]は、比較的新しい吹込みだと思う。全曲ジェームス・P・ジョンソン作曲の曲、アレンジはグロス、曲の解説も本人が書いている。彼も日本には何度も来ているが、2000年9月、宇都宮の栃木県立美術館で開催された父親で風刺画家の「ジョージ・グロス展」にホストとして来日、展示室前でソロ・ギターを聴かせてくれたのが忘れられない。

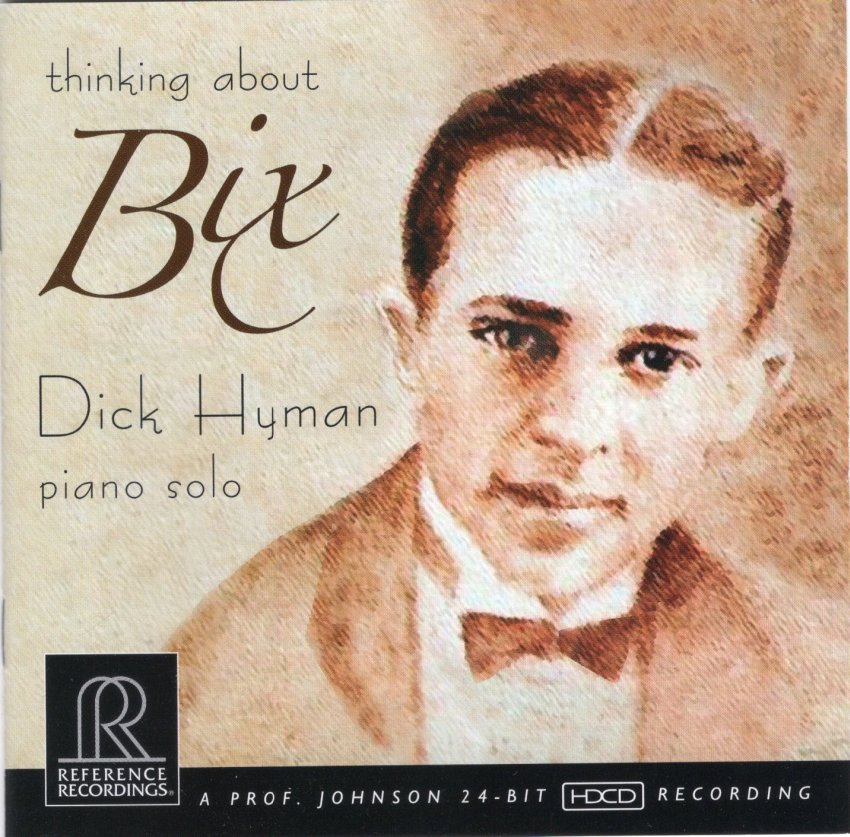

ディック・ハイマンはインターナショナルでオールマイティなミュージシャンだ。でも後年はトラッド系が肌に合っていたように思う。忘れられないことがある。彼は1996年10月、「Dick Hyman & The Global Jazz Stars」を率いて来日、クラシックの殿堂サントリー・ホールでコンサートを開いた。メンバーにフリップ・フィリップス(Flip Phillips)、ケン・ペプロウスキー、ハワード・オールデン、ブッチー・マイルスらがいた。終了後サインが欲しかったが楽屋に入れず、関係者で歌手の古閑みゆきさんにお願いしたところ、なんとハイマンが私一人のために楽屋口に出てきて、サインをいただいた。親切な紳士だった。推薦盤は「Dick Hyman Piano Solo ;Thinking about Bix」(Reference RR-116, 2008年録音)[写真24]とする。全曲ビックスのレコード曲、格調高いピアノ・ソロが光る。

写真23 Marty Grosz & The Hot Winds ;The James P. Johnson Songbook(Arbors ARCD19427)

写真24 Dick Hyman Piano Solo ;Thinking about Bix(Reference RR-116)

■ トラッド・バンドで唄う女性シンガー

女性ジャズ・ヴォーカルというと、モダン・ピアノ・トリオをバックに唄うシーンが一般的であるが、ここで取り上げるのはディキシー・ジャズ・バンドで唄う女性シンガーで、更に2000年代の吹込みとなると、三人になってしまった。

シンシア・セイヤー(Cynthia Sayer)はニューヨークをベースに活動していて、バンジョーも得意とする。ニューオリンズ・スタイルのバンジョーではなく、ハーレム・バンジョーである。彼女は日本には何度も来ていると思う。ニューオリンズ・ラスカルズと縁があり、2005年10月の神戸ジャズ・ストリートでは、神戸バプテスト教会でラスカルズと共演した。和やかな雰囲気の中、歌もバンジョーも素晴らしかった。「Cynthia Sayer ;String Swing」(Jazzology JCD-370)[写真25]は2000年の録音である。曲によりクラリネット、ヴァイオリン、マンドリン、ギターが組み合わされ、全曲通して聴いも新鮮だ。

バヌー・ギブソン(Banu Gibson)はニューオリンズを拠点に活動している。シンシアと同様バンジョーも弾く。日本には1996年7月ボブ・ハガート率いるワールド・グレイテスト・ジャズ・バンドの歌手として来日、HUB浅草店のステージで唄った。休憩時に舞台で一緒に写真を撮った記憶がある。更に彼女は2007年7月ニューオリンズ・ジャズ・バンドを率いて来日、武蔵野スイング・ホールでコンサートを開いている。これは残念だが聴き逃した。「Banu Gibson & Bucky Pizzarelli ;Steppin’ Out」(Swing Out CD110, 2002年録音)[写真26]は、バッキー・ピザレリとの共演盤である。強力なリズム・セクションに乗って、ご機嫌に歌っている。ギターとのコラボレーションも素晴らしい。

写真25 Cynthia Sayer ;String Swing(Jazzology JCD-370)

写真26 Banu Gibson & Bucky Pizzarelli ;Steppin’ Out」(Swing Out CD110)

レベッカ・キルゴー(Rebecca Kilgore)はアメリカ生まれだが、若い頃はヨーロッパで過ごし、アメリカに戻って、当初はカントリー・バンドでギターを弾き、トラッド・ジャズ界で活躍するようになったのは、1990年代後半になってからのようである。現在70歳ぐらいになると思う。日本での公演は今迄ないと思うがどうだろうか。生の声は聴いたことがない。彼女の歌はいろいろなアルバムで聴くことができるが、自身名義では「The Rebecca Kilgore Quartet ;Yes, Indeed」(Blue Swing Fine Recording BSR011, 2009年録音)[写真27]がある。エディ・エリクソン(Eddie Erickson, g,bj,vo)、ダン・バレット(tb,arr)、ジョエル・フォーブス(Joel Forbes, b)のピアノレス・トリオが伴奏している。彼女もじっくり唄っていて、落ち着いた味のあるアルバムである。

写真27 The Rebecca Kilgore Quartet ;Yes, Indeed(Blue Swing Fine BSR011)

■ 円熟のスイング・ジャズ

今日のトラディショナル・ジャズの隆盛は、1970年代に現れたスコット・ハミルトンによるものが大きいと私は思っている。モダン・ジャズ一辺倒のジャズ界に彗星のごとく現れたハミルトンは、それに続くスイング系ミュージシャンにインパクトを与えた。ケン・ペプロウスキー、ハリー・アレン(Harry Allen)、ダン・バレット、ランディ・サンキ、ハワード・オールデン、フランク・ヴィノーラなど、期待の中堅、新人が次々に現れた。その連中が今や円熟の期に達している。

スコット・ハミルトンはまだまだ若いと思っていたが、すでに65歳を越えている。今ではスイング・テナー・サックスの巨匠とまで呼ばれるベテランだ。日本とは縁が深く、まずはコンコード・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパンで、2000年代も毎年のように来日した。コンコードでは本人のワン・ホーン・ジャズ、ハリー・アレンとのテナー・バトル、更に2人にテナーのバド・シャンク(Bud Shank)、トランペットのウォーレン・ヴァッシェを加えたステージなどがあった。このフェスティバルに合わせて神田の東京TUCにも出演し、身近にライブ・ハウスでも楽しむことができた。これとは別にピアノのエディ・ヒギンズ(Eddie Higgins)のコンボにフィーチュアーされ、赤坂のB−Flatに何度も出演している。ヒギンズは日本でも人気が出て、CDを何枚か出したが、2009年8月77歳で亡くなってしまった。ハミルトンは単身で来日する機会も多く、その時は日本のミュージシャンでリズム・セクションを組み、演奏した。これ程の日本通さんが日本女性だからと推測する。最近では2017年10月東京TUCでカルテットによるライブがあった。彼のレコードも膨大で切りがないが、2006年吹込みの「Scott Hamilton ;Nocturnes & Serenades」(concord CCD-30025-2)[写真28]は、ワン・ホーンのバラード集で、肩の力が抜ける癒しの一枚である。

写真28 Scott Hamilton ;Nocturnes & Serenades(Concord CCD-30025-2)

写真29 Harry Allen All Star Quintet ;Just You, Just Me(BMG BVCJ 34027)

スコット・ハミルトンに続くハリー・アレンも、日本で人気が出た。彼はハミルトンより12歳も年下だが、だんだんと実力を発揮、コンコード・ジャズ・フェスティバルにも出演、ハミルトンと堂々とテナー・バトルを展開、それがフェスティバルの呼び物の一つになった。単身でも来日、2001年4月赤坂B-Flatでピアノの岸ミツアキ・トリオと共演している。最近では2016年6月、女性ベーシストで歌手のニッキ・パロット(Nicki Parrott)のカルテットにゲストとしてフィーチュアーされ、東京TUCでスペシャル・セッションがあった。彼のレコードとしては、2003年11月のコンコード・ジャズ・フェスティバルの来日記念盤、「Harry Allen All Star Quintet featuring Scott Hamilton ;Just You, Just Me」(BMG BVCJ 34027, 2003年5月録音)[写真29]がある。来日メンバーで、事前にニューヨークで吹き込んだ名盤だ。スコット・ハミルトンとの共演が聴きどころである。

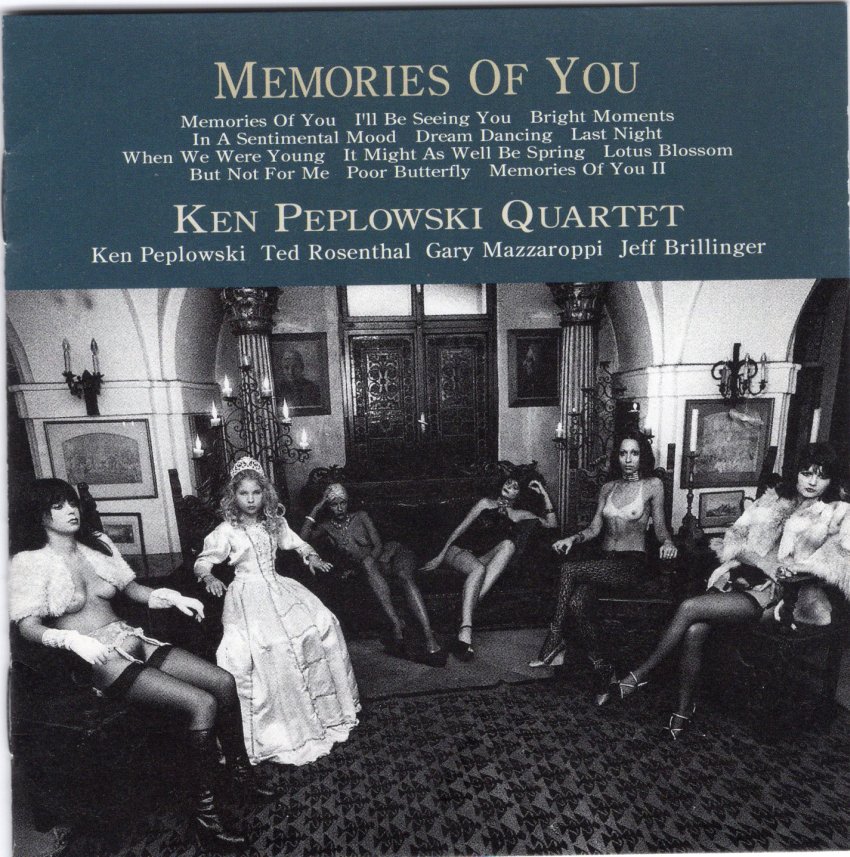

ケン・ペプロウスキーも実力ナンバー・ワンのクラリネット奏者で、テナー・サックスも得意とする。彼はハミルトンより5歳若い。日本では1990年代後半、コンコード・ジャズ・フェスティバル出演でその存在が知られるようになった。2000年11月のフェスティバルでは、コンテ・カンドリ(Conte Candoli, tp)をフィーチュアーしたスインギング・オールスターズを率い、2004年11月では、テリー・ギブス(Terry Gibbs, vib)をフィーチュアーしたカルテットを率いた。2009年のコンコードでは、カナダのピアノ弾き語りのキャロル・ウェルスマン(Carol Welsman)とスイング・メッセンジャーズを組み、東京TUCにも出演した。ベニー・グッドマン・トリビュート・オーケストラを指揮することもあり、2011年10月には、私の地元「松戸森のホール21」で、グッドマン直系のサウンドを聴かせてくれた。専属歌手がキャロル・ウェルスマンで、二人は東京TUCにも出ている。「Ken Peplowski ;Memories of You」(Venus TKCV-35372)[写真30]は2005年の録音、彼のヴィーナス・レコードのデビュー・アルバムだという。よく知られたスタンダード・ナンバーが中心で、心が和むアルバムである。

写真30 Ken Peplowski ;Memories of You(Venus TKCV-35372)

コルネットのウォーレン・ヴァッシェはどうしているだろうか。彼については2006年5月、赤坂B-Flatで岸ミツアキ・トリオとのライブを聴いた。その時は大分メタボになってしまっていて、杖を用いていた。

トランペットのランディ・サンキ、トロンボーンのダン・バレット、クラリネットのアラン・ヴァッシェ、ピアノのマーク・シェーン、ギターのハワード・オールデン、フランク・ヴィニョーラ、ドラムスのブッチー・マイルスなど、最近のリーダー・アルバムはあるのだろうか。なかなか入手できない。動向を知りたいものである。

■ ジャズは2020年代に突入

2000年代トラッド・ジャズの動向を、手元アルバムを元にまとめてみた。振り返ってみると、1990年代はCDも沢山発売になって、トラッド・ジャズ界は大変活況を呈していたと思う。それは2000年代に入っても続いたと云ってよい。ここに紹介したアルバムの多数が2000年代の録音である。それが2010年代になると少し陰りが見え始めたと感じている。コンコード・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパンは現在も続いてはいるが、プロモーターの企画方針が変わったのか規模が小さくなった。サクラメント・ジャズ・ジュビリーもなくなった。ヨーロッパのフェスティバルのライブ・アルバムも目につかない。CDの発売も減少しているように思う。インターネットの技術革新で、ネット配信、You-Tubeで鑑賞するファンが増え、CDは売れなくなったという人もいる。ミュージシャンも一堂に会する機会が少なくなり、地元での活動が中心で、話題性がなくなったのではなかろうか。

そんな2010年代ではないかと思う中で、2017年は「ジャズ・レコード誕生100年」の年で、世界でいろいろな催しがあったと思う。日本では5月に新宿の「銅鑼」で、つくば市のSPレコード・コレクター瀬谷徹氏がジャズ・レコード誕生100年記念「SPレコード・コンサート」を開いた。ジャズ史上初のレコード紹介ほか、記念のジャム・セッションも行われた。7月から9月にかけては、日本ルイ・アームストロング協会が「記念例会」を3回行っている。蓄音機によるデモンストレーション、超レア映像特集、外山喜雄とデキシ−・セインツの実演である。10月には銀座のヤマハホールで、100年記念「ジャズの黄金時代」と銘打った展示会が1週間行われた。野口久光ジャズの黄金時代展で、野口さんの各種イラスト・ジャケットが展示され、息子野口久和トリオのジャズ・ライブもあった。

2020年はとんでもない年になってしまった。2月に中国で発生した新型コロナウイルスが全世界に蔓延した。治療薬がなく、各地で緊急事態宣言が発令され、密閉、密集、密接を避ける対策が取られた。芸術、文化の分野にも影響が出た。予定していたライブ・ハウスでの演奏、ジャズ・フェスティバル、そのほかの演奏活動もことごとくキャンセル、中止、延期になった。それがいつ迄続くか見通しが全く立たず、今後の企画もできない。全世界のジャズ活動が一旦停止したと云ってよい。一刻も早い再出発を待つしかないが、一気に元通りにはいかず、正常に戻るには時間がかかるようである。

最後に現在活躍中のプレイヤーを一覧表にまとめてみた。若手新人が少ないのは最新アルバムの入手が難しく、情報不足と思われる。それでも今のモダン・ジャズ界に引けを取らないと思う。ひと昔前のベテランはいなくなったが、彼らの活躍が十分期待できる。ジャズ・ファンの中にはいつ迄たってもホーキンスだ、レスターだといって、その後のジャズに全く興味を持たない人もいるが、新しい作品にはその時代の感覚が反映され、感動する演奏はたくさんある。ジャズは過去のものではなく、現在も生きている生き物です。トラッド・ジャズへの前向きな取り組みが大切だと思う。

今から100年前の1920年代は「ローリング・トウェンティーズ」(Roaring Twenties)と呼ばれ、ジャズが大発展した「ジャズ・エイジ」であった。それでは2020年代はどのような時代になるのだろうか。興味は尽きない。

付録 2000年代 主なトラッド系ミュージシャン

Back Next

Back Next